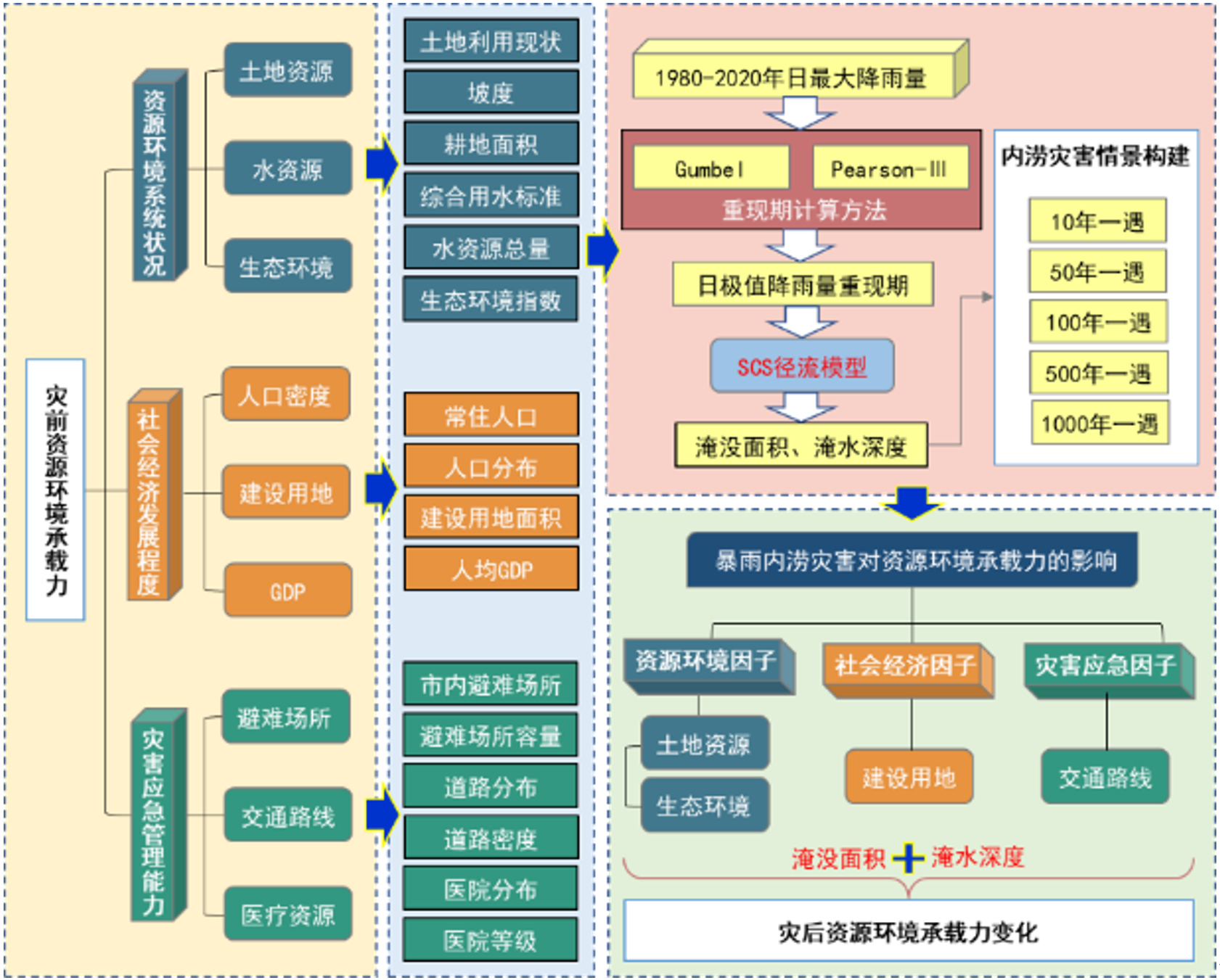

大都市区重大自然灾害资源环境承载力评价的研究内容主要遵循“灾前资源环境承载力基础-暴雨内涝灾害情景构建-灾后资源环境承载力评价”的研究思路和技术路线。

一、灾前资源环境承载力评价

基于大都市区资源环境承载力特征,以区域资源环境系统为基础因子,以社会经济发展程度为重要因子,以灾害应急管理能力为主控因子,结合区域资源环境重要性、社会经济发展适宜性、防灾避险安全性,基于“等级-维度”概念框架,综合评估灾前资源环境承载力。

二、暴雨内涝灾害情景构建

以多年日极值降雨量(一年中最大的日降雨量)为基础数据,综合运用Person-Ⅲ法与Gumbel法,获得日极值降雨量重现期。随后,基于SCS径流模型模拟10年一遇、50年一遇、100年一遇、500年一遇、1000年一遇五种极值降雨量情景下的淹没范围,据此构建极端降雨引起的内涝灾害情景。

先对研究区范围内各气象站的降雨量重现期进行计算,再通过克里金插值方法获得日极值降雨量重现期。目前,推算多年一遇环境要素多采用年极值法。根据线型不同,可以划分为四种分布模式:Pearson-III分布、Gumbel分布、Weibull分布和Log-normal分布,其中Pearson-III分布与Gumbel分布最为常用。这种方法计算成果在大概率部分基本接近,在小概率部分差异较大。依据Pearson-III分布与Gumbel分布对该站点的拟合程度,从中选择拟合效果最佳的方法,再运用至气象站的重现期计算中。在我国,虽然Pearson-III型分布和Gumbel分布是水文统计分析的常用线型,然而,由于地区差异,根据长期观测资料进行重现期的计算,至今还没有一种普遍适用的分布模型。针对不同的工程情况,可以与实测资料拟合最佳为原则,选配多种理论频率曲线进行比选,最终确定不同重现期的设计要素。由于两种方法都存在一定的适用条件和限制因素,若条件不符合将导致误差的增大,因此研究探讨了将两种分布方法结合运用的可能性,以分布曲线与实测资料拟合最佳为判断标准,选配最接近实测点的理论频率曲线。

城市水文循环主要包括降雨、产流、汇流3部分。产流指降水经植被截流、蒸发等损失形成净雨的水文过程,主要模拟方法有蓄满产流、超渗产流、混合产流和降水径流相关系数。汇流指经降水和产流,净雨到达河道、水渠等过程。在城市中,汇流过程可进一步分为地表坡面汇流、地表河网汇流、管网汇流和地下汇流,常用的模拟过程为坡面汇流、河网汇流,主要方法有圣维南方程组、运动波方程、动力波方程、惯性波方程。

研究基于城市水循环过程,使用SCS径流模型计算产流,在不考虑排水的情况下将产流结果作为汇流,基于GIS手段模拟暴雨内涝的淹没范围,同时考虑城市中建筑物的影响。

三、灾后资源环境承载力评价

在灾后资源环境承载力评价中,从资源环境系统状况、社会经济发展程度与灾害应急管理能力中分别选取易受暴雨内涝灾害影响要素,综合评估暴雨内涝灾害对资源环境承载力的影响。考虑到资源环境承载力的综合性,暴雨内涝不会对资源环境承载力的所有构成要素都造成影响,因此仅选取受暴雨内涝影响最为突出的要素进行分析,并据此评估灾后资源环境承载力变化。其中,资源环境系统状况主要以暴雨内涝灾害对土地资源和生态环境的影响为主,社会经济发展程度中主要考虑的是灾害对建设用地的影响,而灾害应急管理能力中考虑的则是灾害对区域交通的影响。以上暴雨内涝灾害的影响均以淹没范围和淹没深度进行反映。

考虑到土地资源、生态环境、建设用地与交通路线受暴雨内涝灾害的程度并不一致,采用不同的评估方法计算其受暴雨内涝灾害的影响程度。对于土地资源,由于受淹没地区不宜进行生产活动,将可利用土地面积扣除淹没地区后为最终用于计算土地资源发展指数的部分,而土地资源发展指数下降的部分即为受灾害影响的部分。对于生态环境,由于暴雨内涝灾害并不会对生态环境造成毁灭性打击,更多地是对诸如林地、草地等具有较高生态价值的土地类型造成物理性损伤,因此将脆弱性曲线纳入其中,在ArcGIS中以栅格为单位,计算每个被淹没栅格的损失率,最后综合评估生态环境的受灾害影响程度。对于建设用地,暴雨内涝灾害虽然不会轻易导致建筑物的垮塌,但是仍会对其造成一定的物理性损害,将建设用地的损失率曲线纳入其中进行计算。对于交通道路,由于交通网络为相互关联的体系,实际情况下一条道路受损可能会波及其他道路。受限于可行性,研究仅以交通路线生成区域线密度,再扣除受淹没地区,最后生成区域平均道路密度。